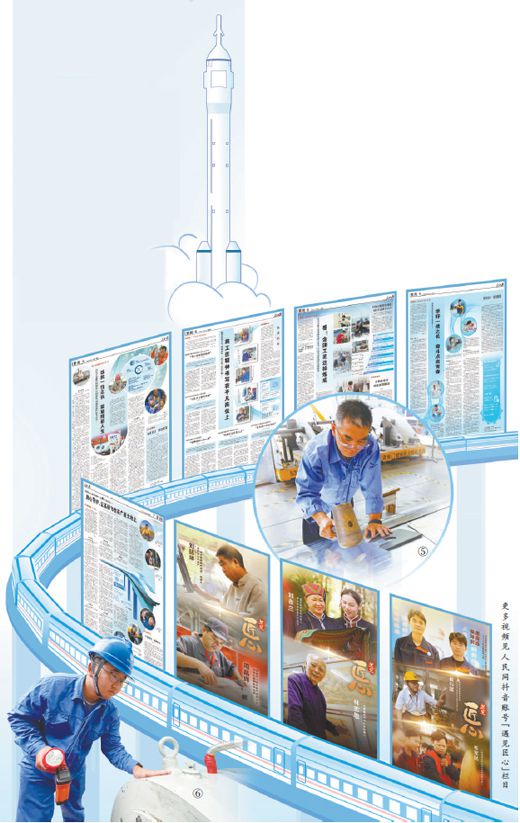

一線工匠們默默奉獻、勇于創(chuàng)新,在平凡崗位上創(chuàng)造出不平凡業(yè)績

弘揚工匠精神 磨煉精湛技藝(工匠絕活(200期特別策劃))

《 人民日報 》( 2024年05月01日 第 04 版)

圖①:中國石油青海油田公司采油工、“全國技術能手”史昆在操作采油設備。樊文宏攝

圖②:成飛公司鉗工、“全國勞動模范”劉時勇在操作氣鉆。成飛公司供圖

圖③:黑龍江省林業(yè)設計研究院職工、“全國五一勞動獎章”獲得者王海峰在制作雪雕作品。受訪者供圖

圖④:世界技能大賽焊接項目金牌獲得者曾正超在進行焊接作業(yè)。中國十九冶供圖

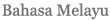

圖⑤:上飛公司鈑金車間鈑金七組班組長、“中國質量工匠”王偉在校形零件。沈貴林攝

圖⑥:江蘇省江都水利工程管理處泵站運行工、“全國五一勞動獎章”獲得者徐士坤在檢查設備。記者 白光迪攝

習近平總書記強調:“要大力弘揚勞模精神、勞動精神、工匠精神,發(fā)揮好勞模工匠示范引領作用,激勵廣大職工在辛勤勞動、誠實勞動、創(chuàng)造性勞動中成就夢想。”“激勵更多勞動者特別是青年人走技能成才、技能報國之路,培養(yǎng)更多高技能人才和大國工匠。”

從一枚枚螺絲釘?shù)揭粋€個焊點,從成千上萬次練習到加工精度控制在毫米微米級……千千萬萬名工匠在平凡崗位上創(chuàng)造出了不平凡業(yè)績。2017年6月,本報要聞六版推出“工匠絕活”欄目,聚焦大國工匠和能工巧匠、非物質文化遺產(chǎn)代表性傳承人等高技能人才,展示他們的精湛技藝,展現(xiàn)他們的工匠精神。

今天,“工匠絕活”欄目迎來第200期。讓我們再次走近欄目曾經(jīng)報道過的幾位工匠,感受他們身上執(zhí)著專注、精益求精、一絲不茍、追求卓越的工匠精神,記錄他們在各自崗位上勤學苦練、深入鉆研、勇于創(chuàng)新、敢為人先的新的奮進故事。

——編 者

創(chuàng)新工法,保證水輪機組轉輪平穩(wěn)運行;手持卷尺,精細測量動車組車廂側墻數(shù)據(jù);講解參數(shù),幫助學生們掌握更多技術細節(jié);經(jīng)緯之間,尋找黎錦技藝與現(xiàn)代生活的更多結合點……工匠們在各自崗位上腳踏實地、精益求精,用堅守和奉獻譜寫出一曲曲新時代的勞動者之歌。

東方電氣集團東方電機有限公司水輪機裝配特級技師崔興國——

自主研發(fā) 精密裝配

四川省德陽市的東方電氣集團東方電機有限公司裝配廠房里,機器轟鳴、火花飛濺。“必須密切關注每個細節(jié),才能保證裝配工藝的精密程度。”在為樂山市龍溪口水電站制造的導水機構旁,東方電機有限公司水輪機裝配特級技師崔興國仔細測量,查驗導水機構的裝配情況。

先后參與溪洛渡、白鶴灘等重大水電工程建設,從事水電裝備制造領域工作30余年的崔興國帶領團隊成員持續(xù)攻關、突破創(chuàng)新,為水電技術的發(fā)展作出了貢獻。他自主設計研發(fā)的“通用可調節(jié)式”貫流式機組裝配工裝,使所有產(chǎn)出的貫流式機組導水機構同心度、水平度、導葉開檔尺寸及一次交檢合格率大幅提高,得到了廣泛的推廣和應用。

轉輪裝配,是水輪機組裝配的重要一環(huán)。在白鶴灘水電站機組的轉輪靜平衡工作中,為了保證水輪機組轉輪平穩(wěn)運行,實現(xiàn)轉輪靜平衡試驗目標,崔興國采用精準導向工裝和扶正調整技術,使各項參數(shù)指標均優(yōu)于精品標準。

下一步,崔興國把視野放在了制造業(yè)的智能化改造數(shù)字化轉型上。“我們要通過智能制造助力轉型升級,推動產(chǎn)品制造方式再創(chuàng)新,形成質量和效率的雙提升。”崔興國說。

中車長客國鐵事業(yè)部制造中心鋁車體產(chǎn)線組鉚工周晶輝——

鉆研工藝 創(chuàng)新技法

“781毫米,782毫米……”走進中車長客國鐵事業(yè)部制造中心鋁車體產(chǎn)線組,銀白色的“復興號”智能動車組車體已組焊完成,周晶輝手持卷尺,正仔細測量著列車司機室的側墻數(shù)據(jù)。

一列“復興號”動車組車體往往由許多大小不一、形狀各異的鋁合金板材組成,周晶輝的工作便是將這些零部件精準組裝成動車骨架,為下一步焊接做好準備。去年以來,為實現(xiàn)輕量化目標、減少行駛風阻,動車組側墻等部件型材外表面厚度從3毫米減少到約2毫米。“鋁合金熱傳導速度快,焊接時如果稍有偏差,就可能導致車體出現(xiàn)輕微凹陷。”周晶輝說。

為攻克技術難題,周晶輝不斷試驗,探索出更適合當前型材的焊接工藝,盡可能讓焊接時各個零部件受熱均勻,以減少變形。“目前,這一技術難題基本得到解決。”他說。

“不但要把活干完,更要把活干好”,這是周晶輝始終秉持的工作理念。2007年,制造時速200公里動車組時,周晶輝發(fā)現(xiàn),司機室小側墻板材用傳統(tǒng)方式切割十分繁瑣。在沒有技術參考的情況下,周晶輝用1個多月時間琢磨出一套新切割法,實現(xiàn)半小時內完成精準切割。截至目前,周晶輝共總結優(yōu)秀操作法30余項,獲國家專利11項。

2022年世界技能大賽特別賽移動機器人(雙人)項目金牌獲得者侯坤鵬、唐高遠——

刻苦訓練 綻放風采

“試著把顏色閾值上限調到135。”河南省漯河技師學院實訓大樓,電氣工程系青年教師侯坤鵬和唐高遠正在耐心地指導學生調整移動機器人的程序參數(shù)。

2022年10月,法國波爾多,侯坤鵬和唐高遠以優(yōu)異成績獲得世界技能大賽特別賽移動機器人(雙人)項目金牌。如今,被聘為教師的他們,轉換角色,往返于三尺講臺和實訓基地,講編程、教建模、傳經(jīng)驗,指導更多學生參加技能比賽。

移動機器人是集環(huán)境感知、路徑規(guī)劃、動作控制等多種功能于一體的綜合系統(tǒng),操作者要掌握機械設計等多學科知識。面對繁重的學習訓練壓力,有的學生打起退堂鼓。對此,唐高遠總是用自身的經(jīng)歷鼓勵他們堅持下去。

剛入學時,對照電路圖給燈泡接線,唐高遠經(jīng)常是一頭霧水。為了補上短板,他把床鋪搬到實訓基地,刻苦學習知識和技能。“從一名學生成長為世界冠軍,我們靠的就是堅持不懈的努力和對技能精益求精的追求。”侯坤鵬說。

眼下,二人指導學生設計方案、編寫程序、模擬調試,為他們走向更廣闊的平臺夯實基礎。“傳承工匠精神很重要的一個方面就是勇于挑戰(zhàn)自我。”侯坤鵬說。一旁的唐高遠補充道:“希望帶領更多學生走上技能大賽的舞臺,綻放青春風采。”

黎族傳統(tǒng)紡染織繡技藝國家級代表性傳承人劉香蘭——

紡染織繡 傳承創(chuàng)新

席地而坐,腰間系帶,雙腿伸直,緊踩木棍……作為黎族傳統(tǒng)紡染織繡技藝國家級代表性傳承人,劉香蘭致力于黎錦技藝的傳承與創(chuàng)新、普及與推廣,如今已是第四十二個年頭。

黎錦技藝是較為古老的棉紡染織繡技藝之一,過去技藝的傳承只在黎族女性之間代代相傳。13歲那年,劉香蘭從母親手中接過了自己的第一架踞腰織機,開始學習織錦,15歲獨立完成了第一件作品。沒有圖紙參考,便從模仿過去的作品開始,逐漸創(chuàng)新和改進圖案、載體,不斷鉆研黎錦技藝。2008年,海南啟動“黎錦技藝國家級非物質文化遺產(chǎn)傳承人”申報工作,劉香蘭第一個報了名。

“黎錦技藝需要我們不斷地創(chuàng)新、推廣。”劉香蘭不僅將織錦技藝傳給了兒子和孫子,還當上了海南省民族技工學校和五指山市部分小學的客座教師,即使平常工作再忙,也會定期到學校教授黎錦技藝課程。

走進五指山黎錦傳習所,目之所及不光有傳統(tǒng)的黎錦筒裙、服飾,還有個性化定制的床飾、壁掛、披肩等產(chǎn)品。“在劉老師的指導下,我們希望尋找黎錦技藝與現(xiàn)代生活的更多結合點,讓更多人感受黎錦的魅力。”劉香蘭的徒弟、五指山市沖山鎮(zhèn)村民黃朝翠說。

“創(chuàng)新是最好的傳承。未來,我會繼續(xù)致力于將黎錦技藝推廣開來、普及下去。”劉香蘭說。

匠心筑夢,技能報國。不同領域的工匠們用勤勞的雙手、默默的付出詮釋著工匠精神,更彰顯著勞動之美、創(chuàng)造之美。在新時代的廣闊舞臺上,工匠們大有可為,也必將大有作為。

(數(shù)據(jù)來源:人力資源社會保障部、全國總工會)

分享讓更多人看到

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網(wǎng),傳播正能量

關注人民網(wǎng),傳播正能量